出口が見えないまま、「不要不急」回避を求められる暮らしが続く。メッセージ企画「日本人の忘れもの知恵会議」は、こんな時代だからこそ文化の役割を考えよう-と、全盲の文化人類学者・広瀬浩二郎さんを中心に、オンライン参加者も交え、2021年4月13日に京都市中京区・「CROSSING京都新聞スタジオ」で、オンライン参加者も交えてディスカッションした。テーマは「2021年暮らしと文化の役割」。コーディネーターは、京都新聞総合研究所所長の内田孝が務めた。

忘れものフォーラム

Forum

2021年 暮らしと文化の役割

2021年4月/京都市中京区・CROSSING京都新聞スタジオ、オンライン ◉ 実際の掲載紙面はこちら

■基調講演

「不要不急」と「浮要浮急」-「文化」の新たな定義をめぐって

広瀬浩二郎氏(文化人類学者)

新型コロナウイルスの感染拡大により、残念ながら文化は「不要不急」のものと捉えられがちです。この現状に対し、僕は違和感を持っています。過去に似たような経験がありました。2001年、仲間とともに「視覚障害者文化を育てる会」を設立したときです。

歴史をたどると1960年代以降、僕たちの先輩は視覚障害者というマイノリティーとしての「生存」を確保するために努力を重ねます。目の見えるマジョリティーと同等の権利を得て「共存」することに懸命だったといえるでしょう。21世紀に入りようやく、文化を宣揚する「自存」の段階に入ります。「生きるためにはどうすればいいのか」から「どのように生きるのか」を自己、そして社会に問いかけるのが僕たち世代の課題となりました。視覚障害者としての独自の生き方、「Way of Life」を自覚するためのキーワードとして、「育てる会」は「文化」を用いたわけです。

視覚障害者の「Way of Life」とは四つの「しょく」、すなわち「食・色・触・職」の意義を探究する実践だと僕は考えています。食は万国共通の基本的コミュニケーション手段です。色については、視覚障害者とは無縁と思われがちですが、「ちょっとした工夫」をすれば、僕たちも色を楽しむことができます。実際、僕たちも日常生活において、支援機器やスマホアプリを使って、それぞれのやり方で色を認識しています。触は視覚障害者が個性を発揮できる得意分野です。そして最後に、社会人としての役割を果たすために、職業を持つことは欠かせません。

冒頭に申し上げたように、「文化は非日常的なもの」「まず生活を成り立たせた上で、その後に文かがくる」という風潮に、僕は違和感を抱きます。もともと、生き方そのものが文化なのだと僕は考えてきました。生活が充実したから文化が表れたのではありません。共存・自存を追求する過程で、人間の根本を問い直すことそのものが、まさに文化なのです。「育てる会」創立の背後には、視覚障害者の生き方を積極的に創造・発信することで、文化の定義を変えていきたいという決意がありました。

文化を論じる素材として、もう一つ挙げたいのは、僕が所属する国立民族学博物館(民博、大阪府吹田市)の存在です。初代館長の梅棹忠夫先生(1920~2010年)以来、民博では「文化相対主義」に基づき、世界中の民族文化を対等に展示すると同時に、手で触ることも可能な露出展示を採用してきました。文化とは古今東西、人間が創り、使い、伝えてきた事物の総体であると僕は定義しています。人間同士の接触と触発の連鎖によって継承されてきた「触文化」を収集・展示するのが民博の使命である―こう考えると、視覚障害者である僕が民博で働く意味がはっきりします。

僕は白杖を使って、万博公園内を歩いて通勤しています。時々、公園に設置されたフェンスにぶつかってしまうことがあります。目が見える人はフェンスにぶつかることはないのだから、これは目が見えないゆえの「障害」といえるでしょう。しかし、見方を変えると、マジョリティーが経験しない「異文化」とも考えることができそうです。目が見えないからこそ体験できる生き方をユニークな「Way of Life」、すなわち文化として捉える。そんな発想が民博勤務によって鍛えられたような気がします。

博物館は近代を象徴する文化施設です。民博も最近は展示物の保存・保護に重点が置かれるようになり、視覚優先の展示が増えています。視覚障害者なども含め、誰もが楽しめる「ユニバーサル・ミュージアム」を実現するためには、視覚中心・視覚偏重の従来型の展示方法を再検討することが不可欠です。明治以降、近代化の流れの中で日本人が忘れてきたものは何なのか。近代化の忘れ物を取り戻す役割を担うのがミュージアムだと思います。ユニバーサルな文化を創り、使い、伝えていくために、「触」は大切にしていきたい理念です。

この1年余のコロナ禍は、自分・社会・文化をみつめ直す「3みつ」体験を僕にもたらしました。昨年開催予定だった特別展が延期になるなど、僕自身のライフワーク、ひいては存在意義が問われています。その中で改めて感じたのは、人間の生活にとって何が「要」で、何が「急」なのかを浮かび上がらせるものが真の文化力だということです。逆に言うと、人間の生き方を探究する上で肝になるものが文化なのではないでしょうか。

「浮要浮急」の文化力を育むために、今日は僕なりに3人のパネリストへの問い掛けを考えてみました。

まず服部さんです。視覚的なインパクトを意識して文化を「創る」立場の代表が画家でしょう。アーティストとして、視覚とどのように付き合ってきたのか。そして、視覚を追求する先に「視覚から離れる」境地はあり得るのか。とくに、日本画を描く上で「触る」ことについて、どう考えておられるのかをお聞きしたいです。

次はマクヴェイさん。以前、在外研究でプリンストン大にお世話になった際、米国の日本研究に大いに刺激されました。細かい史料批判、実証分析が主流の日本国内の研究に対し、米国ではアジア諸国との比較、数百年単位の通史的な把握など、ダイナミックな日本研究が多数発表されています。日本を研究するために、あえて日本を飛び出してみる。文字どおり在外研究は、僕にとって「視野を広げる」体験でした。米国ではライブラリアンの方の厚いサポートも受け、その仕事の大切さを実感しました。現在、ライブラリーの貴重な資料を有効に「使う」業務の最前線におられるマクヴェイさんには、「外からの目」を持つことについて、具体例に即してご教示いただきたいです。

最後は安井さん。東京出身の僕が京都大で初めて日本史の授業を受けたとき、幕府がどこに置かれようと、常に日本の中心は朝廷であるとの「京都史観」に接して驚きました。同じ事象を分析するにしても、「視点を変える」ことによって、まったく違う歴史が立ち上がってくる。視点は一つではなく、複数持たなければならないことを学びました。「伝える」立場で活躍されている安井さんには、文化庁が京都にあること、なければならないことの意味をぜひ教えてもらいたいと思います。

■ディスカッション

自己問い直す 美と知

「翻案」生み出す萌芽

広瀬浩二郎氏(文化人類学者)

視覚優位の不自由さ

服部しほり氏(日本画家)

生活と歩む京の厚み

安井順一郎氏(文化庁地域文化創生本部事務局長)

物としての書籍に光

マクヴェイ山田久仁子氏(ハーバード燕京図書館ライブラリアン)

―広瀬さんが、日本画家の服部さんに「視覚」について問いかけられました。視覚を創作の柱とする立場からお話しください。

服部◉広瀬さんがおっしゃるように、私は絵を「創る」立場として、自身の目を鍛えてきた自負があります。物を捉え、判別する。あるいは、愛でる、慈しむ、守るなどの観点から視覚としての目を駆使することが自分の得意とする能力だと幼少時から信じてきました。日本画の大前提は写生です。対象を観察して自分の中に落とし込んでからアウトプットすることで作品が出来上がるのです。

そこだけにとらわれていることに疑いを抱くことがなかった私は、今回、広瀬さんとの出会いから多くの気付きをいただき、学ぶことができました。

フェンスにぶつかるお話から思い出したのは、幼少のころの、別の考え事をしていて何かにとらわれた状態になり、前方の壁が視界に入っていても「壁」と認識しないままぶつかってしまう経験でした。これは今でもあることで、日常生活に苦労することがしばしばあります。このように現実世界でトリップ体験ができる、またはせざるを得ない私は、広瀬さんと形は違えどある種障害を持っているのだなと思います。視覚は確かなものだと思われがちですが、実に危ういものと考えます。見たいところだけよくよく注視し、見たくないもの・見ようとしないものは簡単に世界から省いているわけですね。それが作家と都合よく言えば、確かにそうかもしれませんが、難儀しています。

例えば私の作品『faced face』も視覚にテーマを置いています。描いた顔は具体的でも抽象的でもあり、鏡で私が私自身の顔に視覚的にも感覚的にも直面して驚きを覚え、今までの自身の在り方が揺らぎ愕然とするという作品です。今まで気付かなかったもの、見ないようにしてきたものを直視した時の驚きと焦り、果ての恍惚を表しています。この作品を描くことには勇気が要りましたが、同時に、さらなる高みを目指す契機になりました。

広瀬さんからの質問について、です。目を鍛え過ぎてしまった私にとって、ユニバーサル・ミュージアムで絵画をどのように生かすかを考えるのは非常に困難です。逆に、視覚障害者の方がどのように絵画を見るのかを、広瀬さんにお伺いしたいと考えます。

マクヴェイ◉私が国際基督教大(東京都三鷹市)で寮生活を送っていたころ、後輩として入寮してきた全盲の新入生が一人で何でもこなし、寮長も務めたことを思い出しました。

広瀬◉その方は、僕と同じ盲学校の卒業生で、先輩です。芸術学の分野で博士号を取得され、現在は博物館や美術館のアクセシビリティーについて研究しておられます。

マクヴェイ◉それは素晴らしいですね。彼女の活躍、心から応援したいです。

大学卒業後、近代文学資料の収集・研究を行う日本近代文学館(東京都目黒区駒場)に勤め、本の原形保存や修復に興味を持ちました。また、文学館の事業として漱石をはじめとする近代文学者の初版本の複刻出版があり、本の質感や創意工夫に満ちた装丁など、「本の世界」の奥深さに触れました。以来、和紙への深い愛情と敬意を抱いています。

1987年に渡米して、ボストンの職人養成の専門学校で2年間伝統的製本技術を学びました。偶然その時期に開設された現代日本情報を提供する図書室に従事した事から、現在の仕事につながり、ハーバード大での図書館勤務が2021年で31年目となりました。最近は、大学図書館の大きな傾向としては、パンデミックの影響もあり電子媒体での情報提供が主流になろうとしています。一方で物としての書籍も、研究対象として再認識されてきています。

今日改めて広瀬さんの著書を読んだことで思い至ったことがあります。1829年開校のパーキンス盲学校(The Perkins School for the Blind)がボストン郊外にあり、過去には重度障害の教育家ヘレン・ケラーも学んだ歴史があるそうです。

また、毎年3月、米国におけるアジア研究者の集まりであるアジア研究学会(AAS)の年次総会が開催されます。今年は、若い研究者による東アジアにおける視覚障害を主題にした障害研究(Disability studies)の発表がありました。そこで私も知るWeiYu Wayne Tanさんが江戸時代の医学書の視覚障害の記述を分析紹介、映画研究のショーン・オライリーさんが座頭市映画について発表していたのを想起しました。

Tanさんは2015年の博士論文で、日本の江戸時代に、琵琶法師で組織された「当道座」では盲人のキャリアが確立されていたことを見事に明らかにしました。論文執筆当時広瀬さんにもアドバイスを受けたTanさんが、こうして障害研究を研究仲間と続けながら発展させているのは、非常に興味深いことです。

米国は最近、BLM(Black Lives Matter)をはじめ人種やLGBTQなどマイノリティーによる構造的差別に対する異議申し立ての動きが広がっています。視覚障害者も含めた障害者の問題もその文脈で語られているように思います。

安井◉文化庁では2022年度中の京都移転を目指し、4年前に京都市東山区に地域文化創生本部を立ち上げ、移転の先行組織として業務を行っています。

昨年12月には障害者の文化芸術活動の振興として、京都市左京区岡崎地区の京都国立近代美術館などで障害者芸術のプログラム「コネクト」を開催しましたが、広瀬さんにはパネルディスカッションに登壇いただきました。

人間は、「心」を持った生き物なので、物理的な生存だけでなく、心の充足に文化・芸術は欠かせません。文化庁の調査でも、昨年からのコロナ禍で文化芸術に触れる機会が減少した方々のほとんどが、生活の楽しみ、幸せが減ったと感じています。人々の生活の質や幸せに直結するのが文化芸術であり、その活動を文化庁としてしっかりと支えていきたいと思います。

京都に文化庁がある意味についてご質問をいただきました。広瀬さんのご指摘のように、文化に「創・使・伝」の要素があるとすれば、長い歴史の厚みを持つ京都は、連綿と伝えられてきた文化の集積地であることが理由の一つです。伝えられてきた文化としては、豊富な文化財があげられますが、それだけではなく、人々の生活の中で生きている文化が豊かであることも重要だと思います。いまは博物館・美術館に収蔵されている美術品なども、元々は人々の日常生活を支えるものとして実用的機能と美しさを併せ持つものであったと思います。ミュージアムには保存や研究、公開など大切な役割がありますが、陳列棚に入ると生活から離れてしまい、何かが抜け落ちていくようにも感じます。生活の中での文化の厚みも京都の魅力です。

また、京都は人口の約1割が学生で、国内外から多くの人々をひきつけて多様な人が集う場。新しい文化を創造する上で、魅力的な環境だと思います。京都の地で文化行政の在り方を考えるのは、文化を創るという観点からも意義のあることと考えます。

広瀬◉みなさん、ありがとうございます。目を鍛えに鍛えた服部さんへの質問のキーワードは、「視覚を離れる」ではなく、「視覚を極める」方が良かったですね。お話に出た言葉「愛でる」は、僕もよく使います。花を全身で楽しむなら、「花見」ではなく「花愛」の方がしっくりきます。

服部さんからの質問について。服部さんの母校、京都市立芸術大の辰巳明久教授が、ビジュアルデザインを勉強している3年生の学生に対し、視覚障害者にも分かる「触る絵画」の制作を課題に出しました。これまでにも視覚障害教育、福祉などの文脈で、「触る絵画」が作られるケースはありましたが、どうしてもそれらは「目の見えない人に絵画を教えてあげる」という色彩が強かったように思います。健常者の「上から目線」が見え隠れするというのは言い過ぎでしょうか。

芸大生たちが作った「触る絵画」は一味違います。視覚的に捉えられた絵画を触覚的に再解釈・再創造する。単なる視覚から触覚への置き換えではなく、新たな芸術的「翻案」を生み出す。そんな萌芽が芸大生の作品から感じられます。芸大生の「触る絵画」は、今秋開催の民博の特別展で展示される予定です。絵画の触覚的翻案について、芸大の先輩である服部さんには率直なコメントをいただきたいです。そして今後、服部さんが何を見極め、何を描こうとされているのかもぜひお聞かせください。

マクヴェイさん、僕の著書を読んでくださり、ありがとうございます。お話にあったTanさんには米国でお会いしたことがあります。優れた江戸時代史の実証研究をされていますが、日本人研究者が得意な細かい史料解釈ではなく、もっとダイナミックな「外から見た日本史」を描いてほしいとも感じました。

一世代前のドナルド・キーン氏やエドウィン・ライシャワー氏の研究には、たしかに大風呂敷ゆえの穴も目立ちます。でも、日本人研究者がハッとさせられる鋭い指摘も多数含まれていました。米国の若い日本研究者には、世界の中の日本、東アジアと日本など、幅広い視野に基づく日本史像の構築を期待します。米国のアカデミズムにおいて、日本研究はマイノリティーです。しかし、マイノリティーならではのプラス面もきっとあるでしょう。米国の日本研究が将来、どのように発展していくのか、その可能性についてマクヴェイさんのご意見をお聞きしたいです。

安井さんのお話は説得力があり、頷きながら聞かせてもらいました。民博の開館は1977年です。開館当時の民博では、世界各国・地域の生活文化を伝えること、現地の土が残っているような道具・用具をそのまま等身大で展示することを旨としていました。開館から40年が過ぎ、展示資料の汚損・破損、劣化が目立つようになり、近年では資料保存の観点が重視されています。時代の変化とはいえ、「創・使・伝」に裏打ちされた触文化の意義を展示で表現しにくくなった現状は残念です。

文化庁が京都に来ることについての総論はよく理解できましたが、具体的にどんな各論(個別の取り組み)を準備されているのか。ユニバーサルな文化を京都から創造・発信していくために、どんな「手」が考えられるのか。安井さんの見解をうかがいたいと思います。

安井◉文化庁の移転に当たっては、文化行政の機能強化も重要です。これまで文化行政であまり対応できていなかった分野での取り組みを強化し、茶道・華道・書道・食文化などの生活文化の振興に取り組んでいます。文化が我々の生活から離れた特別なものではなく生活とともにあるものと考えると、制作と鑑賞が近い生活文化は、我々の日常の暮らしの中での文化活動という点でも重要だと考えます。

また、従来の文化行政の深化として、文化財の活用に取り組んでいます。重要な文化財を個別に保存していく方法に加えて、街全体の文化財を面的に把握評価して保存とともに活用を図ることで、文化財の持つ価値をまちづくりなどにも生かしながらより多くの人に文化財の素晴らしさを感じてもらいたいと思います。

コロナ禍においては、文化芸術活動継続の支援に注力するとともに、オンライン配信やバーチャルツアーなどの支援にも取り組んでいます。広瀬さんもワークショップを動画で開催されていましたが、新しい鑑賞の形として文化芸術活動の裾野を広げていきたいと考えています。

広瀬さんの唱える四つの「しょく」のうち、特に「食」は言葉を超えてコミュニケーションを図るものですね。文化芸術もコミュニケーションの重要な場ですので、文化芸術の振興を通じて人と人との「繋がり」も強めていければと思います。

マクヴェイ◉素晴らしいご指摘、ありがとうございます。

大学での日本研究は世の中の動きにも影響され、全体的に人文学系専攻者が減る中、日本研究も減少傾向です。そうした中で『源氏物語』や武家社会などに代表される文学や歴史など従来の伝統的なトピックだけでなく、現代日本の文化、特にアニメやゲームに興味を持つ学生も増えています。任天堂などのゲームソフトも図書館に入り始めました。広瀬さんのご指摘のように、こうした事象を東アジアの文脈において研究するケースも多いです。東アジアでの「三国志」の受容を、テキストからオンラインゲームまでを対象とする共同研究の試みなど、記憶に新しいです。

一方、米国高等教育機関での言語履修の直近2016年のデータでは、2013年比較で全体が9%減っている中で、日本語は3%増で、履修者も68,000人と5番目に多い言語です。ちなみに、中国語は13%減、53,000人の履修者、韓国語は唯一の大躍進で14%増、14,000人の履修者でした。また、「アメリカ手話」が3番目に入っていましたが、今日のテーマとも少し関連して興味深いですね。

2019年に開催されたNYのメトロポリタン美術館「源氏物語展」は、有力美術館での日本文学作品を主題にした展覧会という事で画期的でした。ハーバード大のメリッサ・マッコーミック教授が共同企画者の一人で、石山寺(大津市)の僧侶たちによるオープニングの法要には、真言宗の僧侶でもあるハーバードの大学院生も加わりました。同年のロンドンの大英博物館「マンガ」展も好評でしたし、近年のワシントン・ナショナル・ギャラリーの若冲展や、大英博物館の北斎展はいずれも大人気を博しました。また、残念ながらパンデミックでオープンした直後に閉ざされましたが、ハーバード大学美術館の江戸絵画展は、同館最大規模の力のこもった展覧会でした。

日本文化にはユニークで魅力のあるコンテンツが豊富であると感じます。Emoji(絵文字)、Haiku(俳句)、Umami(うまみ)などの単語は今では米国の新聞記事や、会話などでも普通に使われています。

服部◉「触る絵画」の翻案、非常に面白いですね。その絵画の細かな説明ではなく、触覚的翻訳をもって新たな創造物として提示すること、それこそが皆の求めていたものなのだと感じました。単なる細かな説明となると、その絵画の鮮度は落ち、話す側・聞く側の感情も揺れません。作者の伝えたかったことを読み解き再提示する試みは、学生にとっても触る鑑賞者にとっても、新たな価値の発見となることでしょう。

私個人の制作について言及しますと現時点ではまだまだ視覚から離れられず、今後極めていく途上にあります。そういう点で、視覚が優位過ぎる私自身をむしろ不自由と感じてしまいました。

私の作品の一つ『魔往生』は『宇治拾遺物語』からタイトルを取ったものです。天狗にだまされ、念仏を唱える以外の修行をしなかった僧侶が最終的には不慮の死を遂げる、つまり魔往生する物語です。中に描かれた僧侶は視点が定まっておらず、ただ何かを感じ取っているように描きました。この、錯乱のち陶酔のような状態は、往生にせよ魔往生にせよ人間の果ての在り方で、理性を要する人間の生の中では、絵画(芸術)だから成し得ることだと感じます。私は今後より一層、姿かたちが存在しない「念、情、論、空」などについて描きたいと考えています。人間の本質に迫る絵画を模索してゆきたいですね。

広瀬◉皆さんのお話から、文化は不要不急なものではなく、人間らしく生きるために必須なものであることが明らかになりました。コロナ禍は、各人各様の「Way of Life」をみつめ直す機会になったのは間違いありません。「創・使・伝」それぞれのスタンスで独自の「Way」を掘り下げていくことで、僕たち個々の、さらには人類の「文化力」を高めていきたいですね。

■鶴見俊輔さん・ハーバード大時代押収の蔵書を映像公開

映像は下記よりご覧いただけます。

◉ https://vimeo.com/22236320

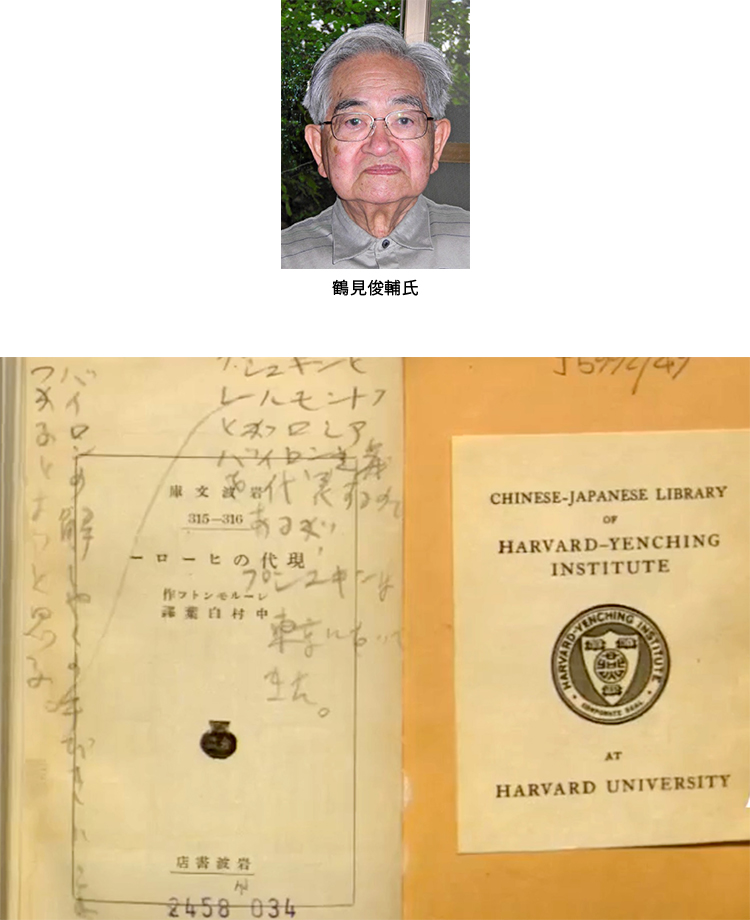

2021年は鶴見俊輔さん(1922~2015年)の七回忌で、2022年は生誕100年。鶴見さんは早熟でハーバード大に16歳で入学し、哲学を専攻した。第2次大戦中、クロポトキンを愛読していたことなどもあって、米国連邦警察(FBI)に敵国からの在住者として取り調べられた際、「無政府主義者」と名乗って逮捕された。その際に押収された蔵書が1949年からハーバード燕京(イェンチン)図書館で眠っており、2005年にマクヴェイさんが発見した。

同図書館は1928年開館。主に中国語、日本語、朝鮮語など東アジア言語の図書館としてハーバード大や学外研究者が利用している。マクヴェイさんの世話になっている日本人研究者も多い。アジア地域外では最大規模の図書館で、京都関連では明治期のいわゆる「お雇い外国人」らが持ち帰ったいけばななどの資料のコレクションでも知られる。2020年からコロナ禍で閉館が続き、資料のデジタル化が加速しているという。

これまでにも同図書館では、ハーバード美術館学芸員への献辞入りの寿岳文章著『ブレイク』(研究社、1934年)などが見つかっている。

書き込みや色鉛筆の傍線のあるクロポトキン、チェーホフ、ニーチェなどの文庫本を中心に43冊が鶴見さんの蔵書と確認された。小林秀雄『ドストエフスキイの生活』(創元社、1939年)には「昭和十六年三月二日日本より到着。ケムブリッヂにて鶴見俊輔」とのペンによる署名がある。

蔵書のコピーは、東京工業大教授・中島岳志さんが持ち帰って生前の鶴見さんと対面を果たしている。2009年、マクヴェイさんは鶴見さんに手紙を送り、丁寧な礼状を受け取った。また、ハーバードでの研究成果を3分の映像にまとめて競う学内コンテストに「蔵書を開封する」と題して応募した。残念ながら受賞は逃したが、一般に向けてこの映像を公開している。一連の経緯は、マクヴェイさん自身が雑誌『図書』(岩波書店、2011年11月号)で紹介している。(内田孝)

(写真)マクヴェイさん制作の映像作品「蔵書を開封する」の一場面。鶴見俊輔さんによる書き込みのある小説『現代のヒーロー』(岩波文庫)を紹介している。著者はロシア人作家レールモントフ(1814~1841年)で、友人との決闘で亡くなった。『現代の英雄』のタイトルで、光文社古典新訳文庫で読むことができる

◎広瀬浩二郎

1967年生まれ。87年に京大初の全盲入学者。日本宗教史、触文化論。2001年、大阪府吹田市の国立民族学博物館へ。現在は准教授。著書に『それでも僕たちは「濃厚接触」を続ける!』(小さ子社)など。

◎服部しほり

1988年生まれ。京都市立芸術大、同大学大学院で日本画を学び、北区雲ケ畑で創作を続ける。2020年に京都市芸術新人賞。第1回京都文学賞最優秀賞、松下隆一「羅城門に啼く」(新潮社)の装画を担当。

◎安井順一郎

1974年生まれ。京都大在学中は演劇サークルで活動。97年に旧文部省(現文部科学省)入省。初等中等教育局企画官、国立大学法人支援課企画官、人事課人事企画官などを経て2021年1月から現職。

◎マクヴェイ山田久仁子

1957年生まれ。87年渡米。99年からハーバード燕京(イェンチン)図書館ライブラリアン。資料収集・購入の責任を持つ日本関連資料担当司書として研究者を支援。京都では度々調査を実施。