京都発で新しい暮らしのあり方を考えるキャンペーン企画「日本人の忘れもの知恵会議」。2021年対談シリーズは、全盲の文化人類学者・広瀬浩二郎さんがホストを務める。初回は、iPS細胞(人工多能性幹細胞)を使った臨床研究を行ってきたビジョンケア代表取締役社長の高橋政代さんを招き、コロナ禍での障害者と医療・福祉の未来を語り合った。コーディネーターは京都新聞総合研究所所長の内田孝が務めた。

対談シリーズ

Conversation series

未来へ受け継ぐ Things to inherit to the future【2021年第1回】

(2021年4月/神戸アイセンター) ◉ 実際の掲載紙面はこちら

■対談

障害/健常 境界はあるか

視覚使わない人生の楽しさも

広瀬浩二郎氏(文化人類学者)

健康幻想の強迫観念から解放

高橋政代氏(ビジョンケア代表取締役社長)

広瀬◉13歳で完全に失明し、盲学校で点字を学んで「触って情報を得る」楽しさを体得しました。点訳・音訳ボランティアの支援で受験勉強をして京都大文学部へ。琵琶法師、瞽女(ごぜ)など、目の見えない芸能者らの活動を歴史学、宗教学から研究しました。

民博では、視覚だけに頼らない「触る」情報入手・伝達方法、五感を使って楽しめる展示を研究し、2021年9月開催予定の「“触”の大博覧会」を準備中です。当初は、2020年「東京五輪・パラリンピック」に合わせての開催予定でした。感染防止の観点から。触る行為を必要以上に警戒する現在の風潮は、とても残念です。

触る博覧会で参考にしたのは、真っ暗闇を体験する「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」(DID)です。DIDの発想は、高橋さんが中心となって設立された「神戸アイセンター」の理念にも通じるのかなと感じています。高橋さんのような一流の眼科医が、視覚障害に対する理解と共感に基づき、当事者支援に取り組んでおられることをうれしく思います。

高橋◉ありがとうございます。眼科医は目の治療を施すまでが使命で、その後は福祉の分野が担うと考えていましたが、失明した方が福祉の支援にたどりつけないのは、医師として十分なサポートができていないからではないかと気付きました。「医療と福祉をつなげよう」とまず、京都大付属病院に視覚障害支援のロービジョンケア外来を設置しました。

最近はiPS技術に、一縷の希望を託す患者の方も増えましたが、「まだ実験段階です」と伝えると、診察後に泣いて帰る姿を何度も目にしました。患者さんを悲しませることなく、笑顔で病院から帰ってもらえるようにしたいと考えてきました。

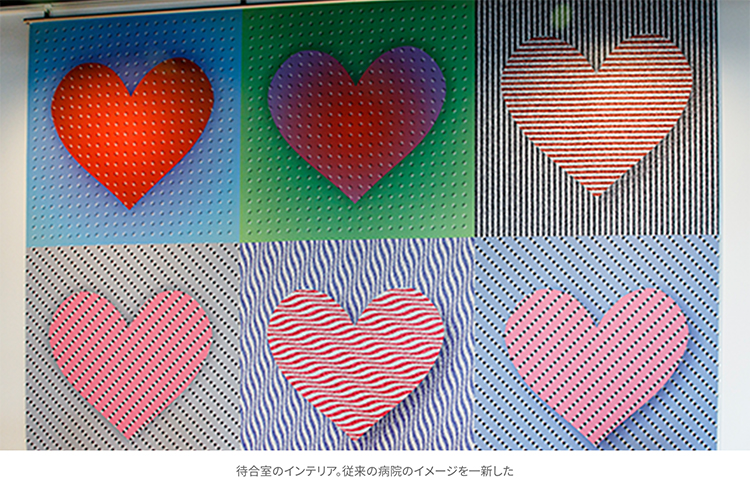

これまでの知見を集大成し、視覚障害者の苦しみや悩みに向き合えるよう、多様な部門が連携したワンストップの場を目指したのが神戸のアイセンターです。センター内の「ビジョンパーク」は、安心して視覚障害をカミングアウトできる広場です。反対論もありましたが、見えない・見えにくい状態で行動することに慣れるために、わざと段差を設けました。視覚障害者が体感で段差を把握できるようになる半面、段差でつまづいて転ぶのは視覚障害のない人だったりします。

広瀬◉実は、僕たちにとって段差は目印ならぬ足印になります。段差の位置を覚えれば、目が見えなくとも広場のどこにいるかが体感でわかります。

高橋◉その点は学びました。センターの段差を、見える人と混在しているなかでの「守られた危険」と呼んでいます。一般に、失明した人は白杖を持つことに抵抗があり、失明から白杖を使うまで平均して5年もかかっているのです。センターでは、さまざまな白杖の展示で気軽な体験コーナーも設けました。白杖に対する心のハードルを少しでも低くできればと考えています。

広瀬◉高橋さんは、見えない人を見える世界へ導こうという努力をされ、全盲である僕は視覚を使わないことを標準と考え、博物館でも視覚を遮断する体験を重視しています。相反する立場のようですが共通点がありそうです。「視覚を使えない不自由」(マイナス)でなく、「視覚を使わない自由」(プラス)を多くの人に体験してもらいたいというのが僕の希望です。見える人をあえて見えない世界に導くとでも言えるでしょうか。一見、両者は相反する立場のようですが、共通点がありそうです。

15年程前、眼科の専門雑誌『眼科ケア』でコラムを連載した際、2年間で最も大きな反響は「失明宣告」の意味を問うた回でした。誰もがつらいことですが、福祉やスマホの急速な発達で「見えなくともできること」は確実に増えています。視覚障害で絶望する必要はないし、視覚を使わない人生の楽しさもあることをもっと伝えたい。比較的早期に視力を失い、僕のように全盲歴の長い立場からすると、シニカルで極端ですが「失明おめでとう」と言える時代が来ないかなと思います。

高橋◉よく理解できます。自分の目を使った読書はできなくとも、機能がどんどん向上する読み上げツールもあります。本を読みたい気持ちまであきらめる必要は、ありません。眼科医が失明を「かわいそう」と患者に伝えると、患者もそう受け止めます。親のつらさは分かりますが、視覚障害をネガティブに捉えると、子どもの成長にも影響します。

広瀬◉網膜色素変性症など、遺伝性疾患を抱える人は、iPSに対する期待が大きいのです。彼らは、日に日に目が見えにくくなる現状を仮の姿だと考えます。また「目が見える」元の生活に復帰できる、復帰しなければならないと、治療に望みを託します。そんな彼らを、僕は「あっさり盲人」と称しています。一方、僕のように見える世界から離れ、見えない世界に思いきり漬かって楽しむ人は「どっぷり盲人」と呼ぶことができます。

視覚障害者はマイノリティーだから、「あっさり」と「どっぷり」が連帯して集団としての権益を主張していかなければなりません。「どっぷり」プラス「あっさり」で、「どっさり」になればいいのですが、現実はなかなか難しい。見えないことを悲しむ人は、なんとかしてそこから抜け出そうとする。開き直って見えないことを楽しもうとする人は、自己の住む世界を拡充しようとする。現在の視覚障害者コミュニティーは、否定(あっさり)派・肯定(どっぷり)派に二極化する傾向が顕著です。肯定・否定の二つの派閥が交流できる拠点として、アイセンターが発展すればいいなあと思っています。

高橋◉まさにセンターはそこを目指しています。実際、世間は視覚障害の完治ばかりを期待しがちですね。考える方角を少し変えれば、便利な機器活用にも意欲が出て、世界が一気に開けてきます。

センターでは「isee!運動」という視覚障害についての知識を共有する事業を展開しています。「見える人、見えない人」という区分ではなく、いろいろなタイプの視覚障害がグラデーションのように地続きになっているのが現状です。これが社会で受け入れられ、視覚障害を当たり前にカミングアウトして悩まず白杖を使えるようにすることが大事です。眼科医の役割も大きいでしょう。当事者や社会も、視覚障害に対する意識を変えていく必要があります。

広瀬◉要約すると、多様性の尊重ですね。視覚障害は、全盲から多少は見えるロービジョンまで症状は千差万別です。見えない人の文化は、完全に別世界とみなされる恐れがあるので、高橋さんの「地続き」という言葉は、現状をうまく表現してくれていると思います。

現在、視覚障害者の最大の課題は就労。特に大学卒業後の進路開拓が厳しい。社会は目の見える多数派の論理で成り立っており、目の見えない人ができないことに着目しがちです。新聞社の入社試験なら「事件現場にいち早く駆けつけられますか」「写真を撮れますか」と、できないことを列挙され、門前払いされそうです。

高橋◉試験で問われるべきなのは、そこではないですね。

広瀬◉見えないからこそ、できることがあります。できないことを数え上げるのでなく、できることを探し、どうすればできることを増やせるのかと考える。発想の転換が必要でしょう。

視覚障害者自身の意識に加え、受け入れる一般の人たちも「障害者は別世界の存在ではなく、地続きで自分たちとつながっている」との意識、つまり「他人事」ではなく「自分事」として捉えることが大切でしょう。

高橋◉全く同感です。「isee!運動」の一環で、視覚障害者だからできるアイデアを募集中です。厳しい状況が続く就労も、広瀬さんと協力して改善していきたいですね。

現状は「福祉」と「障害のある当事者」が、それぞれ特別感を持っているようです。福祉は見えない人の社会生活を充実させる仕組みづくりが目的ですが、一般社会は健常者の存在だけを前提としています。「障害が軽い人を主に想定した社会」ができれば、一般の人たちも「健康幻想」のような強迫観念から解放され、障害が重い人も健常者も双方が楽になるように思います。

また、誰もが障害を持っています。テレワークに必要な情報通信技術や英語が苦手なことも、ひとつの障害だと捉える方がいいのではないでしょうか。

広瀬◉中学生のときに日々視力が衰え不安が増す中で、信頼している医師から「あなたの治癒は絶望的」と宣告されました。ここから、「先が見えない」僕の視覚障害者人生が始まりました。そして、40年。先が見えない面白さが、僕の人生を豊かにしてくれたと感じています。40年の間に眼科医をはじめ、さまざまな人に出会い、サポートを受けてきました。街中で道に迷い、知らない人に手助けしてもらうこともよくあります。同じようにおっかなびっくりで視覚障害者の案内をしている人でも、仕方なく手助けしているだけなのか、シンパシーを持って一緒に歩いてくれているのか、その違いはよく分かります。

高橋さんは障害の当事者ではないけれども、「目の見えている視覚障害者」とも言えそうですね。高橋さんのように、当事者のことをしっかり理解しようとする医師が、もっと増えればいいなと思います。目が見えるようになるかどうかという単純な結果ではなく、患者と医師の信頼関係があってこその治療なのだと、高橋さんのお話をうかがって再認識しました。

高橋◉仲間に入れてもらえてうれしいです。AI(人工知能)が診断や手術をこなせる時代はすぐそこまで来ており、医師の役割は大きく変わります。再生医療のように先端的な治療を生み出すことと、人間性に基づいた全人的な医療ケアが医師には求められるのではないでしょうか。

医師を務めてきて感じるのは、患者さんに心から満足し安心してもらえるなら、必ずしも医療で完治しなくてもいいのではないかということです。世界最先端の医療でも安心して受診してもらえず、意味がないと言われるなら、医療としては失敗だと思います。

広瀬◉患者と医師、障害者と健常者の信頼関係を築くという点で、誰もが気楽に立ち寄れるビジョンパークのコンセプトは素晴らしいと思います。民博で今秋開催予定の“触”の大博覧会を、さまざまな人々の「手」が集う場にしたい。そして、人や物との接触から生まれる信頼関係を2025年の大阪・関西万博につなげていきたいと願っています。

高橋◉眼科医は、全盲の方に会うと、自分たちの限界を感じます。それが怖いという部分もあります。見えないことを含め、さまざまな見え方があっていい。各自が自身の視覚障害をカミングアウトできる場を社会が認知し、みんなが当事者となるインクルーシブな環境づくりが目標です。

「いのち輝く未来社会のデザイン」がテーマの大阪・関西万博では理事を務めています。あえて障害者用の席は設置せず、事業運営も視覚障害者自身に委ねる。広瀬さんとご一緒に準備を進めて障害の意味を問い直し、信頼し合える社会を築くという成果を残せれば幸いです。

≪神戸アイセンター≫

2017年オープン。神戸市が阪神・淡路大震災復興事業として整備する「神戸医療産業都市」(神戸市中央区)にある。眼科分野での最先端医療から一般的な診察まで、1カ所で実施できるワンストップ機能を持つ。iPS細胞の研究なども進めている。

◎広瀬浩二郎(ひろせ・こうじろう)

1967年生まれ。87年、京大初の全盲入学者。日本宗教史、触文化論。2001年に国立民族学博物館へ。現在は准教授。著書に『それでも僕たちは「濃厚接触」を続ける!』(小さ子社)など。

◎高橋政代(たかはし・まさよ)

1961年生まれ。京都大、理化学研究所で再生医療を研究。京都大付属病院で診察に当たり、京都新聞紙上で健康相談も担当した。2019年から再生医療研究会社「ビジョンケア」社長。