バックナンバー > 第11回 繊細な感性

- 第11回9月11日掲載

- 繊細な感性

虫の声、雷声、松風…のごとし

釜の音を聞き分ける豊かな心

釜師

大西清右衛門 さん

1961年、京都市生まれ。大阪芸術大美術学部彫塑科卒。93年に千家十職の釜師、16代大西清右衛門を襲名。2006年に京都府文化賞奨励賞受賞。京都市中京区に「大西清右衛門美術館」を併設した工房がある。著書に「茶の湯の釜」。

昔の人は

ゆったりとした時間を生きていた

しんとした茶室の中。やがて、ちっ、ちっ、と小さな音が聞こえる。釜の中の水が少しづつ沸き始める音である。身動きでもしていれば気づかないほどに微(かす)かなこの音を、蚯蚓(みみず)鳴きと呼ぶ。湯が沸き起こるにつれ、虫の声は次第に遠き波のごとく、ついには雷声のごとしと喩(たと)えられる。特に、しゅうしゅうと沸き起こるさまは、うら寂しい海岸の情景になぞらえて松風と呼ばれ、侘(わ)び茶の心を象徴する言葉ともなってきた。

茶の点前(てまえ)は、刻々と変化する釜の音とともに進んでゆく。高く鳴っていた釜に、柄杓(ひしゃく)でひと汲(く)みの水を注ぐ。すうっ、と静まり返る湯。茶事が終わりに近づくにつれ、だんだんと炭が勢いを失い、鳴りが低くなる。それがまたもの寂しく、茶事の余韻(よいん)を残す。

今改めて考えてみると、このように湯の煮(に)え音を聞き分けて愉(たの)しんでいたとは、なんと昔の人は心豊かであったことか。今よりも不便で、人の寿命も短かったはずなのに、なんとゆったりとした時を生きていたことかと、今更(いまさら)ながらに感慨を覚える。電子音に慣れ、分刻みのスケジュールをこなす現代人には、なかなかできない発想である。

「やつれ」「朽ち」… 失われたものの気配や時間

私は仕事柄、古い釜を見る機会が多くあるが、昔の職人はよくここまで手を入れているものだ、といつも感心させられる。私も負けじと自作に手を入れていくのだが、それは、深い海に潜って鮑(あわび)を採る感覚に似ている。もう少し、あともう少しで届きそう、辛抱、辛抱…!息をとめて死にもの狂いで到達する。しかし、悔しくも、四百年前の作り手が、そんな苦をしてものを作っていたようには思えない。もっと深く潜りながら、もしかして海底の景色を楽しんでいたのではないか。そんな余裕すら感じてしまう。鮑を採りつつ、採ること自体を楽しむ。だからこそ、多種の高度な技巧を凝らしながらも、のびのびと遊び心溢(あふ)れるものを造ることができたのだろう。私もいつかその境地で笑いたい。

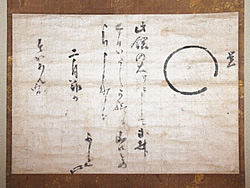

釜は、鉄を素材とすることから、朽ちて行くことが宿命だ。何百年もの長い年月を使われていくうち自然にできた荒れを味わいとして観賞する。そして、とことん古びて破れたり欠けたりしたものの姿を「やつれ」と呼んで愛(め)でる。茶の湯の世界ではそのように、釜の朽ちゆく特性に美を見いだしてきた。釜師が新たな釜を作る場合も、ただツルピカときれいに仕上げるのでなく、「朽ち」を、つまり失われたものの気配や時間をいかに表現するかということに力を絞ってきたのである。

深い静寂を生む釜の音に思いを馳せる

効率化、高速化。そのためにいろんなものを捨て、そのおかげで飛躍的な経済発展をとげた現代日本であるが、ここまで来たのはそれだけではないはずだと私は思う。類(たぐい)ない繊細な感性で微細な差異を感じ分け、それを高度な技術で洗練させてゆくという古来の手法が、日本人の腕に泌(し)み込んでおり、それが形を変えて様々な分野に生かされてきたからこそではないか。今、人は速く歩き過ぎ、走り過ぎなのかもしれない。持ち前の感性は曇り、走ることにばかり熱中して景色を見る余裕すら失いがちだ。

釜の音は、深い静寂を生み出す音。静寂に身を置き、季節とともに去り行くものに想いを馳(は)せる。こんなことからまず、始めてみてはいかがだろうか。

<日本の暦>

鶺鴒鳴く (9月13日~17日ごろ)

9月の中旬近くになると、渓流や川などの水辺で鶺鴒(せきれい)が鳴き始めます。鶺鴒は雀(すずめ)のような小鳥ですが、長い尾を上下に振る習性があり「石たたき」とか「庭たたき」とも呼ばれる小鳥。いつもせわしなく尾を叩(たた)きつけるように振るからでしょうか。また、伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と伊弉冉尊(いざなみのみこと)が鶺鴒の交尾をみて、無事に結婚できたという神話に由来して「恋教え鳥」の異名もあります。「行く水の 目にとどまらぬ 青水沫(あをみなわ) 鶺鴒の尾は 触れにたりけり」という美しい歌は北原白秋の作。

<リレーメッセージ>

■言葉をのこす

昨年8月、64歳で母が亡くなった。乳がんだった。

母は河野裕子(かわのゆうこ)という歌人で、入院中も、在宅看護に移ってからも、原稿を書き、新聞歌壇の選歌を続けた。ベッドの上で、仰向(あおむ)けのまま投稿歌のハガキを繰っていた姿を思い出す。先日、母のマットレスを干そうと持ち上げてみると、隙間に何枚か投稿ハガキが落ちているのが見つかって、ああ、と思った。

作った歌は、ベッドの上で手帳に書きつけていたが、鉛筆を持つ力がなくなると、家族が口述筆記をした。亡くなる前日、父が聞き取った、

手をのべてあなたとあなたに触れたきに息が足りないこの世の息が

河野裕子『蟬声(せんせい)』

が母の最後の歌になった。

死の直前まで、母に歌を作らせた力は何であったのだろう。傍(そば)で見ていると、それは無理をしているというよりも、母にとってごく自然なことのように感じられた。歌の数々は、今も母の存在を身近に留めてくれている。お守りのように。日々にまぎれて多くの言葉は流れていってしまいがちだけれど、「言葉をのこす」ということ、「言葉はのこる」ということを思う。

(次回のメッセージは、能楽金剛流宗家夫人の金剛育子さんです)