特別寄稿「新たな可能性」

目指すべき社会へ

共感ネットワークの形成を

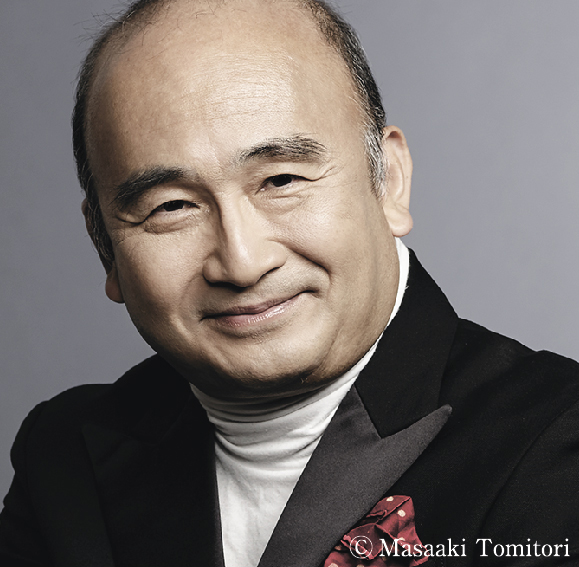

堂目 卓生さん 経済学者

昨年末から世界に広まった新型コロナウイルスは、90万人(2020年9月現在)以上の命を奪うとともに、感染が拡大した国や地域における人々の生活を一変させた。

日本では、5月には緊急事態宣言は解除されたが、7月に入って感染が再び拡大し、完全に終息する目途は立っていない。また、さまざまな自粛によって打撃を受けた生業をどのように回復させるのか、子どもたちや学生の学習の遅れをどのように取り戻すかなど、経済や教育、社会に関わる課題も山積している。

新型コロナウイルスの影響は甚大であり、人類は「ウィズコロナ・ポストコロナの時代」と呼ばれる難局を生きていかなくてはならない。しかし、視点を変えるならば、この難局は、科学技術、医療制度、経済システム、会社組織、コミュニティー、個人の生活や価値観など、これまでの常識を見直し、予期せぬ災害が生じても互いに協力して復興させる、持続可能な社会を形成する機会といえる。

持続可能な社会の鍵となるのは、他人への思いやりである。災害時に政府や自治体がどのような政策を打ち出そうとも、各人がその意味をよく理解し、自分以外の人のことも考え、自分の意志で行動しなければ、政策の目的は達せられないであろう。

他者への思いやりは、人と人との日常的なつながりの中で「共感」を通じて育まれる。共感とは、他人の立場に立ち、他人の感情を自分のものとして感じる心の働きである。家庭、学校、職場、地域など、あらゆる場において、共感を通じて他者の命を尊重する意識を、これまで以上に高めなくてはならない。特に、障がい者、子ども、女性、外国人、経済的に困窮している人など、自然的・社会的要因によって不利な立場に置かれている人びと――災害時に最も深刻な打撃を受ける可能性のある人びと――に対する共感を高めなくてはならない。「弱者」を中心に置き共感によって支えられた人と人とのつながり――「共感ネットワーク」――こそ、災害に耐えうる社会の基礎である。

災害時、予期せぬ事態の中で、行政が打ち出す対策を待っているだけでは、被害を最小限に食い止め、迅速に復興を進めることはできない。学校、職場、地域、ボランティア、SNSなど、何重にも張り巡らされたネットワークの中で、苦境に陥っている人を見つけ、助け出す仕組みがなくてはならない。『つながりが生み出すイノベーション』(2020年)の著者、菅野拓氏によれば、阪神淡路大震災以来、日本では、そのようなネットワークが着実に形成されてきた。

新型コロナウイルスに対する最終的な解決は、ワクチンの開発にかかっている。また、テレワークや遠隔授業に切り替えることができたのも、IT技術が進み、普及していたおかげだ。今後のウイルス対策や経済復興、働き方や教育の改革についても、先端技術に対する期待は大きい。しかしながら、科学技術だけで課題を解決することはできない。大切にしたい価値や目指すべき社会を見出し、科学技術を役立たせる意識を、社会と学術機関が協働して生み出さなくてはならない。私が勤務する大阪大学は、文部科学省からの委託を受けて、「人文学・社会科学を軸とした学術知共創プロジェクト」を推進することになった。

今回、東京一極集中の問題があらわになり、地方分散型社会に新たな意義が加えられた。特に、関西圏には、2025年の万博に向けて、「いのち輝く未来社会」をデザインすることが求められている。万博は、「誰一人取り残さない」を標語とする国連の持続可能な開発目標(SDGs)を推進する世界の祭典だ。ポスト・コロナの時代を超えて、グローバルな共感ネットワークを形成し、人類全体で新たな時代を切り開く場になるだろう。

今、私たち一人一人が意識を変容させるときにある。

◎1959年岐阜県生まれ。京都大大学院経済学研究科博士課程修了。経済学博士。専門分野は経済学史、経済思想。2001年より大阪大教授。18年より社会課題の解決と未来の構想に挑む大阪大のシンクタンク「社会ソリューションイニシアティブ」代表。19年、紫綬褒章。

公衆衛生と科学技術の関係

児玉 聡さん 倫理学者

公衆衛生と個人の自由は鋭く対立する。これが今回のCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)のパンデミック(世界的大流行)で明らかになった教訓の一つだ。公衆衛生は、市民全体の健康を維持増進することを目的とする学問であり実践である。これが個人の自由と衝突し得ることは、例えば屋内施設の分煙や完全禁煙などを考えてみればわかるだろう。

しかし、公衆衛生の重要な目的の一つである感染症対策のために、個人の移動や渡航の自由はおろか、営業の自由までがこれほど大きく制限されるとは、多くの人は想像していなかったのではないだろうか。それだけではない。政府による外出自粛や営業自粛の要請によって、劇場や会議場などでの表現の自由や集会の自由も制約されることになった。健康や生命を守るために、個人の自由をどこまで制限することが許されるのか。これが私の専門とする倫理学の問いである。

19世紀英国の哲学者J・S・ミルは、国や社会が個人の自由を制限してよいのは、個人の行為が他人に危害を与える場合に限ると論じた(他者危害原則)。個人の自由の制約は最小限にしないと、社会が活力を失ってしまうというのがミルの考えの根底にある。

この発想をCOVID-19に当てはめるとどうなるか。感染が判明した人や、濃厚接触者は、他人に感染させることで危害を加える可能性がある。そこで、例えば隔離や自宅待機などを必要な範囲で命じるという形で自由を制約することが許されるだろう。しかし、それ以外の人の自由を制約することは原則的に許されないというのがミルの発想である。

ところが、今回の感染症が難しいのは、感染したかどうかが本人にも周りにもすぐには判別できない無症状の感染者が一定数いることだ。したがって、「疑わしきは感染者とみなせ」ということになると、すべての人に他者危害原則が適用され、その結果、自由の大幅な制約が許されるということになる。

ここで重要なのは、公衆衛生と科学技術の関係である。日本を含め、いわゆる先進国の衛生環境が向上したのは、一つは上下水道や道路の整備などの土木技術のおかげであり、また一つには予防接種をはじめとする医学の発展の賜物である。医学を含めた科学技術の進展がこれまでの公衆衛生の改善に大きく役立ってきたといってよい。

COVID-19に関しても、現在ワクチンや治療薬の開発が進んでいるが、それだけではなく、身に着けやすく効果のあるマスクや、キャッシュレス支払いや音声入力などによる感染リスクを下げる技術の開発、あるいは迅速な感染検査システムや効果的な接触者追跡アプリの開発など、さまざまな技術革新により感染症対策の進展が期待される。特に、感染者と非感染者の判定がごく短時間でできる検査法が開発されれば、「疑わしきは感染者とみなせ」という状況は大幅に改善され、個人の自由を取り戻すことができるだろう。この点は京都の企業にも大きな期待をしているところである。

とはいえ技術的解決だけが解決策ではない。特に今回の感染症については、手洗いやうがいの励行、また他人との接触を最小限にするといった従来の手法も有効なことが分かっており、市民が一致団結して感染症に打ち勝つという発想も重要である。他者危害原則を主張したミルも、人々が社会のために自発的に協力することを決して否定してはいなかった。現代日本では国への自発的協力を求めると、まるで戦時中のようだという批判がなされることがある。だが、戦争への協力と公衆衛生への協力を安易に同一視すべきではない。われわれは感染症によって失われる可能性のある命を少しでも減らし、個人の自由を取り戻すために、感染症対策に協力する必要がある。拙文がそのような市民の役割について考える一助となれば幸いである。

◎1974年大阪府生まれ。京都大大学院文学研究科博士課程修了。東京大大学院医学系研究科医療倫理学講座助手、同専任講師を経て、2012年より京都大大学院文学研究科准教授。著書に『実践・倫理学』(勁草書房)、『功利主義入門』(ちくま新書)など多数。

「マイクロツーリズム」へのいざない

星野 佳路さん 星野リゾート代表

組織というものは、業績が悪化すれば不安に苛まれるものだ。ここで経営者が取るべき行動は、組織のメンタリティーを一定に保つ「こうすれば大丈夫」という情報発信だ。コロナ禍のように組織全体が危機に直面した時、スタッフ一人一人が、経営者が考える会社の生き残り策に共感し、何をすべきかを理解し、発想し、行動することこそ何より重要だと信じている。

コロナの波が国内で勢いを増した3月末、「18カ月の生き残り戦略」など、社内への情報発信量を一気に高めた。経営者としてベストな生き残り策を発信し、フィードバックを戦略に反映させた。「3密回避」の徹底に始まり、人気のビュッフェもやめた。顧客からビュッフェはやめるのではなく、安心・安全が確保されたビュッフェの提供を期待されているとの声が上がれば、6月末に「新ノーマル」ビュッフェを提案し、好評を得た。コロナ禍においてはまず魅力を犠牲にしてでも対策を徹底する。それが旅を選ぶ条件になっているからだ。それを前提に、魅力を創出・回復していくしかない。現場の声は顧客の思いであり、大切にしたい。

観光マーケットは、端的に言えば「インバウンド」「大都市圏」「マイクロツーリズム」の三つだ。コロナ禍ではインバウンドは当面期待できないだろうし、大都市圏市場には波がある。安定するのは自宅から1時間圏内のマイクロツーリズムだ。市場は小さいが、リピート率が高いことは90年代からいわれてきたこと、全国の観光地がノウハウを持っている。パニックに陥るとマーケットを冷静に見られないものだが、日本の観光市場は28兆円、このうち、インバウンドはたった17%でしかない。インバウンドを失ってパニックになった。しかし、日本人の海外旅行者は2千万人といわれ、これが国内に戻るとすれば、失う金額は1.8兆円くらいだ。大きな市場がそこにある、前を向きたい。

課題は都道府県の移動制限だろう。仮に再び緊急事態宣言が出た場合、移動を県内に限定されてしまうと市場は9割減といわれている。マイクロツーリズム市場・商圏を意識し、きめ細かい制限を検討してほしい。

観光事業において、私の考える生き残り策は、売り上げ対前年比4割減以内、コスト削減は15%を目指すというもの。政府の雇用調整助成金は固定費だった人件費を売り上げに合わせ変動費化できる制度だし、持続化給付金など中小企業には有利な制度をうまく組み合わせ、3密回避・IT化などの原資とすべきだ。今は利益を出す時期ではない。ここに需要の平準化がうまく機能すれば生き残れると思っている。失った利益を取り戻すのはコロナが終わった後、「アフターコロナ」期に復活を早める策も今から考えておきたい。人材を維持し生き残 ることこそ、急速な回復において鍵となることは言うまでもない。

京都を含めインバウンド比率の高い観光地のショックは大きい。だが、京都の将来、日本の観光産業の成長を考えたとき、このままでよいのだろうかとも感じていた。日本には何度も観光ブームがあったが、インバウンドもそれに終わるかもしれない。しかし、京都は「一度行って終わり」の観光地ではない。リピーターを増やす取り組みへの準備を加速すべきだ。日本人に対してもそう。京都観光を支えているのは日本人リピーターであり、コアな市場だ。京都ファンの自覚とプライドをもって何度もいらしていただけるようなおもてなしの提供とその仕組みづくりを考えるときに今を充てたい。

最後に、旅行者の皆さまに申し上げたい。過去20年、皆さまは海外など遠くに行かれたことと思う。今こそ、ご自宅から1時間圏内の、昔から知っている地元の観光地を訪ねてほしい。その多くはこの10年で様変わりしており、きっと皆さまを魅了するはずだ。おもてなしの準備はできている。

◎1960年長野県軽井沢町生まれ。慶応義塾大卒。米国コーネル大ホテル経営大学院修士課程修了。91年星野温泉(現在の星野リゾート)社長に就任。現在、国内外にラグジュアリーブランド「星のや」など5ブランド、45拠点を展開。2009年嵐山で「星のや京都」を開業した。

芸術的思考に立つ

あごう さとしさん THEATRE E9 KYOTO 芸術監督

人生においては時折、目の前から、大切な人がいなくなることがある。試みにいくつかの記憶を記す。幼い子らが、すし詰めに昼寝をしており、自分だけが目覚めて、母のいないことを心細く思っている。家族以外誰も知らない、香港という地に移住し、間接照明だけの薄暗く湿度の高い部屋で妹の手を握る。祖父の死。父の死。いずれも、心が揺さぶられるような経験であるが、共通しているのは、それ以前の過去を思い返すという行為ではないだろうか。そうして時の流れそのものに悲しみを感じている。

若い時に旗揚げした劇団が10年ほどで解散したことがある。劇作家、演出家としての私には、共に表現をする仲間でありメディアを失ったということになる。以降、出演者の存在しない演劇は可能か? という問い掛けとともに、いくつかの無人劇を創作した。演劇とは何かを問う行為でもあった。2500年間あるいは、それ以上の長い歴史をもって演劇は現代に至っている。演劇の原初と考えられているのは一般に、儀礼または遊びである。なにがしかの中心が設定されてそこに人々が集う。中心を担うのは、無、神、太陽、炎、鏡などであっただろうし、コミュニケーションモジュールとしての巫女、祝詞、踊り、そして文字があった。それらを通じて、祈りと名付けられた日常的話語を超えた多次元の声が、そこに集う人々と共有される。このような営みは現代の私たちの暮らしにも脈打つ。

2020年3月21日に、演劇作品「無人劇 unmanned play」のチケットを発売した。「人のいない劇。それは、出演者もスタッフも受け付けも、そして観客もいない劇。その場合、できることは、呼び掛けること、呼び声を発すること。おそらく唯一可能であろう原理のみを用いて、演劇を行う」というコンセプトを提示し、上演日時4月29日(水・祝)午後2時、チケット一般3000円、学生1000円を示した。加えて以下のお願いを申し上げた。

「作品のコンセプトの都合上、どなたさまもご来場なさいませぬようお願い申し上げます。開演時間になりましたら、その時間にお客さまのおられる場所で、一度、大きく呼吸をいただきますことをお願いいたします。入場料収入は、THEATRE E9 KYOTOの運営費として活用させて頂きます」

望外にも134人の参加申し込みがあった。緊急事態宣言下の4月29日の午後2時をどのように過ごしたか、劇場へのメールが数通届いた。SNS上でも、いくつかのつぶやきがあった。「昨日14時に息を吸ったから」と、翌30日に2件の入金があった。概念の集い。私は深い呼吸の中で、皆の健やかな日常を切に願った。少なくとも舞台芸術作品は市民と共にあることを改めて思い至った。同時に「無人劇」の原初的な在り方にたどり着いた。

芸術は常に普遍性をはらみつつ、新たな表現を模索する悠久の運動といってよい。運動の更新には、悲しみや強い制約が寄与することも多い。そのような働きは、芸術の分野のみならず暮らしや経済においても同様のことがいえると思う。現在においては、全人類が等しく享受する、「創造すること」を誘発する時代に電光石火的に突入している。言い換えれば、どんな些細な自明なことでも、改めて考え直すことを求められる時代であり、芸術的思考の最初のステップにすべての人が立っている。自らが考え、感じ、イメージを起こし、他者を求め、行動や表現に移すとなれば、芸術家の日常と変わりがないのではないだろうか。希望的妄想だが、全人類が芸術家として誕生しているのかもしれない。

この春からは週替わりに新たなリアルが立ち上がっているようで、かような時間の体験は未知だ。春の自粛期間のことを読者は今、どのように感じているだろうか。昨日のことか、もう昔のことか、今も続いているのか。私にはどのくらい遠いのか定かならない。思い出すのは、これまでにない眼精疲労に悩まされて見る、青い空とまばゆい新緑、涼やかな風。道に咲く花を美しいとも思った。この小さな体験は、私には清冽だった。

◎劇作家、演出家。「複製」「純粋言語」を主題に、有人、無人の演劇作品を創作。2017年度京都市芸術新人賞受賞。第7回京信・地域の企業家アワード優秀賞。一般社団法人アーツシード京都代表理事、京都芸術大舞台芸術センター主任研究員、同志社女子大嘱託講師。

芸術が活性化への起爆剤

柳原 正樹さん 京都国立近代美術館館長

新型コロナウイルス感染拡大の影響は、日本はもとより世界中に甚大な被害をもたらした。それは、経済のみならず文化芸術まで多くの分野に及び、計り知れない損失を与えたのである。

美術館や博物館は、休館を余儀なくされ、美術家は団体展や個展など発表の場を失った。それは単に、休止ということだけではなく、文化施設に関係する人の生活や、アーティストたちの収入の問題に直結した。コロナは金銭的な面だけではなく、美と親しむ人間の精神的なものさえ奪ったのであった。

また京都では、疫病を退ける願いが込められた祇園祭の関連行事が続々中止となった。関係者が苦渋の決断をせざるを得なかったことや、地元の人々の気持ちを思うと、心が痛む。

さらにコロナは、戦後最悪の失業率をもたらし、あのリーマン・ショックを上回る打撃を与えたのだ。アメリカの投資銀行リーマン・ブラザーズの破綻は2008年、この年を境に世界は金融危機へと進み、日本もまた不況の時を迎えた。自粛ムードと相まって、美術館に出かける人が激減したことを思い出す。だが、人は英知を結集し、それを乗り切った。ここ京都も悠久の歴史上、戦乱、疫病、遷都といった逆境から幾度も立ち上がり、伝統や美を受け継いできたではないか。

話は少々さかのぼるが、1930年代、米国大統領ルーズベルトが大恐慌を克服するために「ニューディール政策」を展開したことは有名だ。ダム建設など土木事業を行ったことは周知のことだが、その一方で、芸術の分野にも力を入れたのである。「芸術家支援計画」として、作家、歴史記録、劇場、音楽、美術の五つの国家プロジェクトを設け芸術分野に関わる失業者の救済に当たったのである。

その一つ「連邦美術計画」では、仕事のない美術家を政府が雇い、ポスターや壁画、彫刻などの制作を依頼した。作品は学校や病院に飾られたのである。美術家の雇用は、5千人とも1万人ともいわれている。政策の目的は失業美術家の救済とともに多くの人に美術と接する機会を提供することによって、不況で沈む国民に希望と勇気を与えることにあった。

そのプロジェクトはやがて「抽象表現主義」と呼ばれる新しい美術を生む。また、街角に美術作品を設置する 「パブリック・アート」を確立させた。さらに、ブロードウェーのミュージカル、ハリウッドの映画産業が成長する基礎ともなったのである。

つまり、芸術が社会を活性化させる起爆剤たり得ることを、歴史が実証している。今、そのことを強く思うのである。

コロナが与えた教訓はいくつもあるが、「3密」という言葉を生み、クラスターやテレワーク、 ソーシャルディスタンスというカタカナ用語を普及させた。そして、「新しい生活様式」という方向性を示したのである。従来のように集客のみを求めるような企画展は、密のことを考えると今後できないであろう。さらに、観光振興という視点も見直さざるを得ないと思うのである。「after(with)コロナ」を見据え、どのような戦略転換を図るのか、今まさにそれが問われている。

それは、ピンチをチャンスに変えていく、ということである。リーマンの折、多くの企業が伝統的な日本的経営からグローバル経営に転換する努力をし、構造改革に取り組んだように、今こそ先送りしていた問題に立ち向かう好機なのではないだろうか。

美術館も博物館も、本来の使命をもう一度振り返るべき時が来たのかもしれない。公に開かれた機関として、社会教育の役割を担うことであり、人々に明日の希望を与えられるような企画展を心掛けることであろう。「新しい美術館様式」を求め、さまざまな模索を始めなければなるまい。

◎1952年富山県生まれ。富山県教育委員会文化課に勤務し、美術館開設準備に携わる。富山県立近代美術館学芸員となり、富山県水墨美術館館長を経て、現在、独立行政法人国立美術館理事長兼独立行政法人京都国立近代美術館館長。専門は日本画と彫刻。

あらゆる分野で持続可能な体制づくりを

磯田 道史さん 歴史学者

新型ウイルスの蔓延で、京都は日本一困る町である。「京都市の家計簿」を見ると、京都市民の年間消費額の52%相当額が観光関連(「2018年京都観光総合調査」)。実に経済の3分の1を観光に頼っている。しかも、国際文化観光都市だけあって、外国客3:国内客7の割合で消費する。そのため、「鎖国状態」が1年以上続くと、京都は経済の約1割を失い、国内客が半減すると、さらにもう1~2割を失う。こんな政令市はほかにない。

新型ウイルスによるパンデミック(世界的大流行)は今後もある。人類は、環境や動植物に立ち入り過ぎ、移動量を激増させた。蒸気船の時代は100年に一度だったが、ジェット機の時代、10~数十年に一度これが起きる。人工知能の利用でワクチン開発の速度は上がるだろうが、生物が相手だから限界があり、1年以上はかかる。だから、自治体も経営者も個人も収入が3割減少しても1年以上持ちこたえる生活設計や備えが要る。特に、京都市は財源確保や支出の根本的な見直しを強いられるだろう。

京都は幸い、大学や研究開発関連の企業が多い。観光のほかに、医薬やデジタル・コンテンツ産業など、知的産業を伸ばし、所得・税収・福祉をもたすために、別の経済エンジンを持つ必要がある。これを機に、あらゆる分野で「オンラインでも可能」を進めたい。観光・接客業も工夫次第。オンラインの発信で新しい道が開ける可能性もある。携帯やタブレット端末を使ったデジタル技術は感染予防にも活用できる。

オンライン化といえば、教育分野で特に重要である。何があっても、教育予算だけは削ってはならない。京都は幕末維新時に焼け野が原になったが、町衆は子どもたちに番組小学校を建てて、教育に力を入れ、見事に復興を成し遂げた。今回、国はマスクの全戸配布をしたが、若い世代に、リモート授業用の端末普及に予算を投じるのも一考である。テレビ授業は未知の可能性を秘めている。危機を逆手に、世界から最高の授業を集め、子どもたちに提供できるかもしれない。もちろん、対面授業が大切なのは言うまでもない。どんな状態でも、経済も教育も持続可能な体制づくりに資源を投じるほかない。

パンデミック下で活動するには「安心感」が大切である。感染しにくい安心感と、感染しても適切なケアが受けられる安心感である。安心感は、知事と市長に構築の重い責任がある。今回、府と医師会が連携し、自動車に乗ったままのPCR検査体制ができた。スピード検査で発見し、早期治療して重症化を防ぎ、感染を広げない。拡大防止には、人権に配慮した上での透明性も大切である。舞妓さん2人の感染を「接客業」でなく「十代の無職」と虚偽の職業で公表する類は、法に照らして許されない。携帯時代は地獄耳に千里眼の世である。隠せないと観念し、信用第一でいくしかない。誰もが感染の可能性がある。患者たたきや差別はやがてわが身に降りかかる。やってはいけない。感染中の患者の生活支援も大切である。

新型コロナウイルスは罹患者が無症状で市中を動き回り、感染させて歩く可能性がある厄介さがあり、この点は予防法令も想定外であった。最強のクラスター対策が求められる。感染下での経済活動はクラスター処理力にかかっている。検査で患者を発見した場合、面倒でも広く検査する自治体になっていなければならない。

バス・地下鉄・タクシーも最新技術を導入し、「感染防止、抗菌仕様」 にすべきである。不特定多数が集まる3密空間の安心感も課題である。特に国際会議用の空間は、換気や紫外線照射などを組み合わせ、人の不在時に滅菌消毒が容易なものにしておかねば、パンデミック後、経済効果の高い国際会議を逃すことになりかねない。やることは、いっぱいある。とにかく新しい行動を起こさなければならない。

◎1970年岡山市生まれ。慶応義塾大大学院卒。博士(史学)。茨城大助教授、静岡文化芸術大教授などを経て、現在、国際日本文化研究センター准教授。著書に『武士の家計簿』、『天災から日本史を読みなおす』(中公新書)、近著に『歴史とは靴である』(講談社)。

新しい文化的装置の共有が必要

河合 俊雄さん 臨床心理学者

京都は不思議な町である。首都であるのに城壁を持たず、鬼門によって侵入者を阻もうとしていた。また中世の天災や疫病に対して、祇園祭によって対処しようとした。その意味では京都は、実際的で機能的というよりは非常にスピリチュアルな町であったと言えよう。

もちろん新型コロナウイルスに対して、科学的・政策的対処抜きで対応できるとは思っていないし、それは非常に重要であろう。しかしコロナ禍そしてコロナ後に関して、何らかの新しい文化的装置の共有が必要ではないだろうか。

日本古代史が専門の故上田正昭氏によると、平安当時の貴族階級は怨霊を祓おうとしていたのに対して、民衆はむしろ祭りを通じて怨霊のパワーをもらおうとしていたという。これは同じような厄災があっても、人によって全く受け止め方が違うし、またネガティブなものが、革新のパワーとなり得るということである。考えてみると、新仏教も厄災と戦火の後から生まれてきたし、このコロナウイルス禍も、これまでにない発想や取り組みのみならず、新しい文化や思想をもたらす起爆剤となってくれるかもしれない。実際のところ、今回の行動制限や対応を通じて、個人から世界のレベルに至るまで、当然のことと考えていたことが必ずしも必要でなかったり、それどころか全く間違っていたりすることが分かったのが多い。グローバル化と経済効率の優先、一局集中などがいかに脆弱なものか、枚挙に暇がないであろう。

私自身は心理療法が専門なので、そこから得られた示唆にふれてみたい。東日本大震災のときに「無常」がクローズアップされた。達成したものによって豊かさや幸福をはかろうとする人が、つまずきや喪失のダメージに弱いのに対して、無常をベースにしている人は、もともとないところが基本ラインなので、喪失に強いように思われる。今回のコロナ禍の行動制限についても、日本人の無常をベースにおいている強さのようなものを感じた。

新しい文化・思想の可能性について指摘したが、これはコロナ後の大きな物語であろう。しかし震災のこころのケアでの経験では、震災にこだわるのではなくて、 一見すると震災とは関係のない、個々の家族関係、職場の人間関係の問題などにフォーカスできる人ほど状態がよくなっていった。つまり大きな物語ではなくて、 小さな物語が大切なのである。

周囲のセラピストと、コロナ禍の自分のクライエントに及ぼした影響について簡単な緊急の予備調査を行ってみたところでは、平安時代の怨霊に対してのように、受け止め方がさまざまであることが分かった。100例くらい集まった結果では、コロナ禍のポジティブな影響の方がネガティブな影響を上回っていた。それは行動制限によって、家族といる時間が増えて、家族関係がよくなった、収入が激減して、重い腰を上げて仕事に出るようになったなど、小さな物語である。しかしコロナ禍・コロナ後の世界や生き方について、大きなヴィジョンを掲げるよりも、それぞれが自分の個別の小さな物語やニッチを見つけていく方がはるかに大切なのかもしれない。

心理療法では行動制限でクライエントが通ってこられないのが大きな問題となった。しかしそのために、これまでは抵抗があったのにオンラインによる心理療法が、世界中でおおいに進んだ。これは、人口が多くて地価が高い都市にオフィスを構えなくても心理療法が可能になるということで大きな変化をもたらすかもしれず、他のビジネスにも利用者にも通用することかもしれない。また京都大学こころの未来研究センターは、LINEメッセージによる企業単位の支援・カウンセリング事業を始めた。これも場所に縛られないこころのケアのあり方で、その場に一緒にいることによるサポートが大切であった世界から大きな転換を迎えているのかもしれない。

◎1957年生まれ。京都大大学院教育学研究科修士課程修了。Ph.D.(チューリッヒ大)、ユング派分析家。現在は京都大こころの未来研究センター教授・センター長。著書に『ユング』(岩波現代文庫)、『村上春樹の「物語」』(新潮社)、編著に『発達障害への心理療法的アプローチ』(創元社)などがある。

文化を大切にする気風を持つ

広上 淳一さん 指揮者

コロナ禍が猛威を振るい、私たちは人類の生活、文明、文化のあり様を考え直さざるを得ない状況に追い詰められている。常に頭の痛い問題、例えば人種差別、格差社会、侵略思想、グローバル化など、世界の政治、経済、外交、教育、歴史観などに関わる課題も顕在化している。同時に、人間の中に潜む矛盾、偽善、欺瞞、詭弁、エゴイズムといった醜い本性をも浮き彫りにされてしまった。

それは、音楽を生業とする者にとっても無縁ではない。日本において芸術や音楽は一体人の役に立つのだろうか。この漠然とした疑問が、またしても大きなテーマとしてのしかかってきたのだ。2月半ばから活動停止を余儀なくされた世界中のオーケストラ、演奏家たちは、生活の困窮もさることながら、演奏できないもどかしさや人々との交流を絶たれた悔しさなど、計り知れないダメージを被った。そして、人間本来の脆弱さが、人々に閉鎖的思考や恐怖心を植え付け、ネガティヴなエネルギーを生み出してしまう。そのことをコロナウイルスから学んだと言えるかもしれない。

京都と京都市民は、世界レベルに達した京都市交響楽団というオーケストラを持っている。市民と共に歩み、一層身近で親しみあるオーケストラに近づけると思っていた矢先、このコロナウイルスの猛襲を受けた・・・。歴史的に見て、京都は音楽の都ウィーンとその成り立ちが似通っている。歴代の覇者、征服者が魅力を感じわが物にしたい、そう思わせる不思議な魅力をもっている街なのだ。魅力ある街は、文化を発信する中心地でもある。そういった環境の下で京都市交響楽団は、市民に大切に育まれてきたのだ。いまオーケストラは市民のために何ができるのか。心のレストラン、音で癒やす居酒屋、心に寄り添う音のカフェ、言葉は何でも良い。つまりは、オーケストラは市民の気持ち、心を捉えて離さない存在でなくてはならないのだ。人々の心を捉える、それはどんなことなのだろう。社会、地域、学校は、クラシック音楽に、そしてオーケストラに何を期待しているのだろうか。

日本は明治維新の頃、 ヨーロッパ文化、文明を受け入れ、芸術はとてつもなく高尚なものというイメージで輸入された。この時、西洋文化に対する羨望と劣等感をも植え付けられたと言っても良いだろう。そして、このコロナ禍は、「芸術」という言葉の誤解を解き、真の意味を示さなければならないということに気付かせてくれた。音楽は、人々の身近にあり、衣食住のレストラン、ファミリーレストラン、居酒屋といった生活に根差した存在であることを伝える努力をしていかなければならない。そして、オーケストラは市民に愛されなければならない。オーケストラは、市民に親しまれなければならない。

音楽の特性は、「音」そのものにある。料理で言えば、食材を目や舌など五感で一瞬にして味わう儚さにも似ている。演劇で役者たちが演ずる姿にも共通項を見いだすことができる。時空の中で一瞬一瞬に造られては流れていく何か。耳から、舌から、目から、すべては瞬間に何かが生まれ、その一瞬たりとも留まらない創造物。それが瞬間芸術なのだ。

私は、時に音楽を人々に提供する意味を考える。喜怒哀楽、人間そのものを赤裸々に表現することが、要求される音楽。それは、まるでお芝居のようでもある。

さて、この日本において芸術や音楽は一体人の役に立つのだろうか、この疑問に私の思考は戻る。そのヒントは、人々にとって真の幸せ、幸福とは何かということではないだろうか。老若男女を問わず、心の虚実、虚無、不信、失望、無気力、絶望感といった世の中に横溢する気持ち。人への思いやり、優しさ、 暖かさ、温もりを忘れ、今だけ、金だけ、自分だけといった人間の本性の嫌なところばかり目立つ世の中。真の幸せを見失いがちな環境にあって、その道標となるのが、音楽や芸術なのではないか、私はそう思うのだ。しかし、それはひと所に留まらず、一瞬一瞬流れ去る。だからこそ、私たち音楽家は止まってはいけないのだ。コロナウイルスが、その流れを止めようとも。

文化と歴史の宝庫、京都。そしてそこから生まれた技術とわが国独自の文化は世界に誇れるレベルだ。次に必要なのは、この文化を大切にする気風を持つことだろう。残念ながら、この点においては、まだまだわが国は後進国と言わざるを得ない。文化を軽んじる国家は、必ず滅びるのだ…。

コロナ禍、 このウイルスは、 さまざまな問いをわれわれに投げかける。

最後に、家族は私を真剣に偽善者!と笑う、笑。しかし、そうかもしれない…と問い直している。

◎1958年生まれ。84年第1回キリル・コンドラシン国際青年指揮者コンクール優勝。現在、京都市交響楽団常任指揮者として13年目を迎えている。京都市立芸術大、東京音楽大で後進の指導にも情熱を注ぐ。